面對當代中國建筑創作的多元化視野,中衡設計集團股份有限公司董事長、首席總建筑師、江蘇省設計大師馮正功先生,三十余年浸潤于其工作、生活環境及其自身經歷、并訴諸建筑創作的思考與實踐總結,提出并倡導“延續建筑”創作設計觀:發現與探索場地獨特的地域、時間、人文、自然、歷史、記憶等重要特征,基于當代建筑語境與人多重需求的基礎上,將以上元素延續并創新于建筑設計之中。

近期,馮正功先生將“延續建筑”理論研究成果及在其理論指導下的工程實踐案例述錄成冊,著成《延續建筑 一種建筑設計創作觀的探索與實踐》一書。該書由中國建筑工業出版社出版發行,在“縱橫論道”論壇上進行首發,受到與會代表和學界的好評與關注。中國建筑工業出版社也在其微信公眾號上對新書作了較全面介紹。(詳見下文)

來源:“中國建筑工業出版社”微信公眾號,ID:jiangongshe

建筑作為一種載體,在承載歷史、人文、地域、環境等諸多要素的同時,也是對建筑設計者自身思考與實踐的回應。隨著時代的日益發展,每一位建筑師皆以獨特的視角觀察大千世界,并反觀自身,形成各自獨立的建筑思考與實踐路徑,進而形成當代建筑創作多元化視野,并指導當代中國建筑設計實踐。

《延續建筑 一種建筑設計創作觀的探索與實踐》一書闡述了中衡設計集團股份有限公司董事長、首席總建筑師、江蘇省設計大師馮正功多年來帶領其主持的創作中心關于建筑設計一種創作觀——“延續建筑”的探索與實踐。

“延續建筑”是馮正功三十余年浸潤于其工作、生活環境及其自身經歷、并訴諸建筑創作的思考與實踐總結:

發現與探索場地獨特的地域、時間、人文、自然、歷史、記憶等重要特征,基于當代建筑語境與人多重需求的基礎上,將以上元素延續并創新于建筑設計之中,此為延續建筑。

延續作為一種載體,延續過往歷史、訴說古今故事、展現地域風貌;是文化的集成、傳統的積淀,也是城市的精神所在;通過建筑、歷史、文化、傳統、環境、故事得以延續。延續是一種態度,是對建筑所承載的時空環境與人文精神的深刻認知與尊重;延續是一種回應,是以現代建筑語境回應以上諸多元素所構成的復雜設計問題與內在需求。 通過有形的建筑載體,延續無形的時空環境與人文精神;并以“延續”的設計觀,詮釋現代建筑,當“延續建筑”被賦予現代空間、現代功能、現代理念時,“延續”的創新價值才得以真正實現。

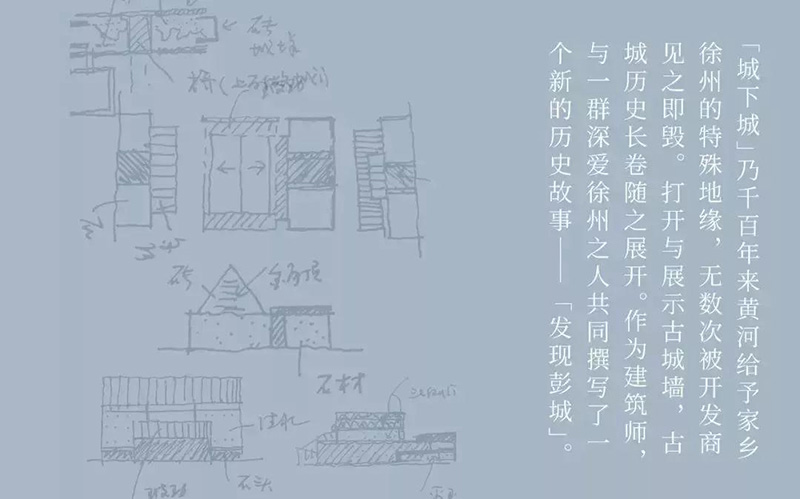

▲ 《延續建筑》節選—回龍窩及徐州城墻博物館

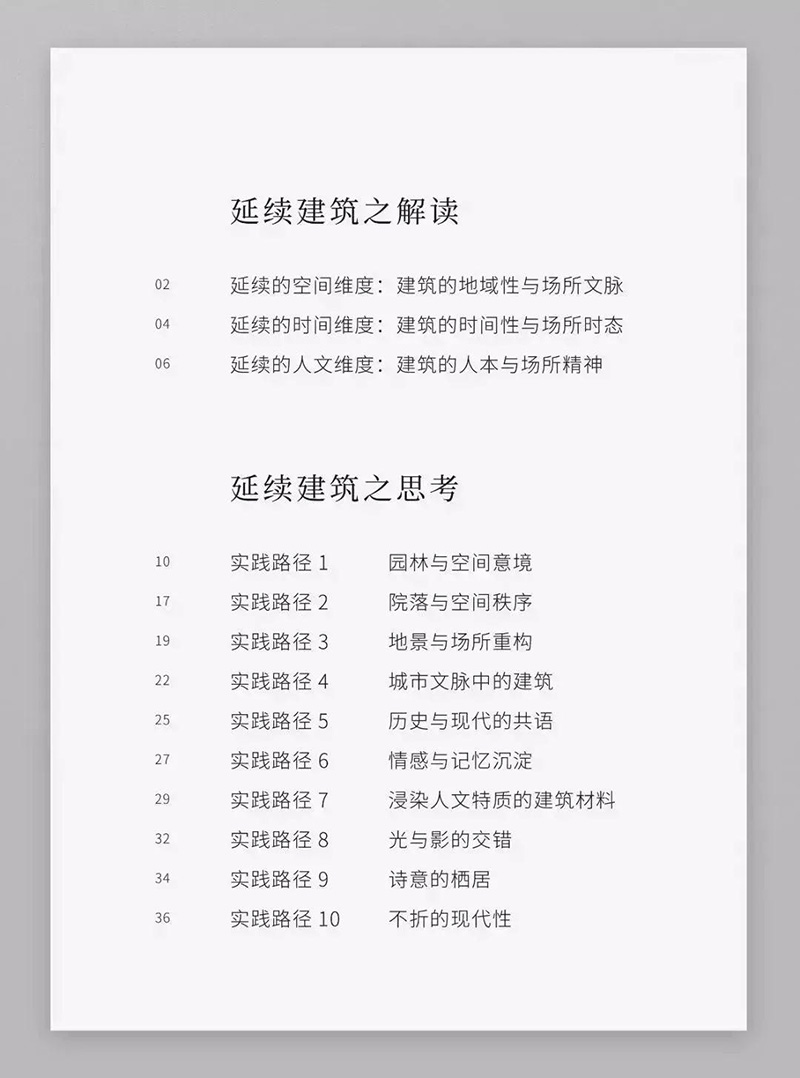

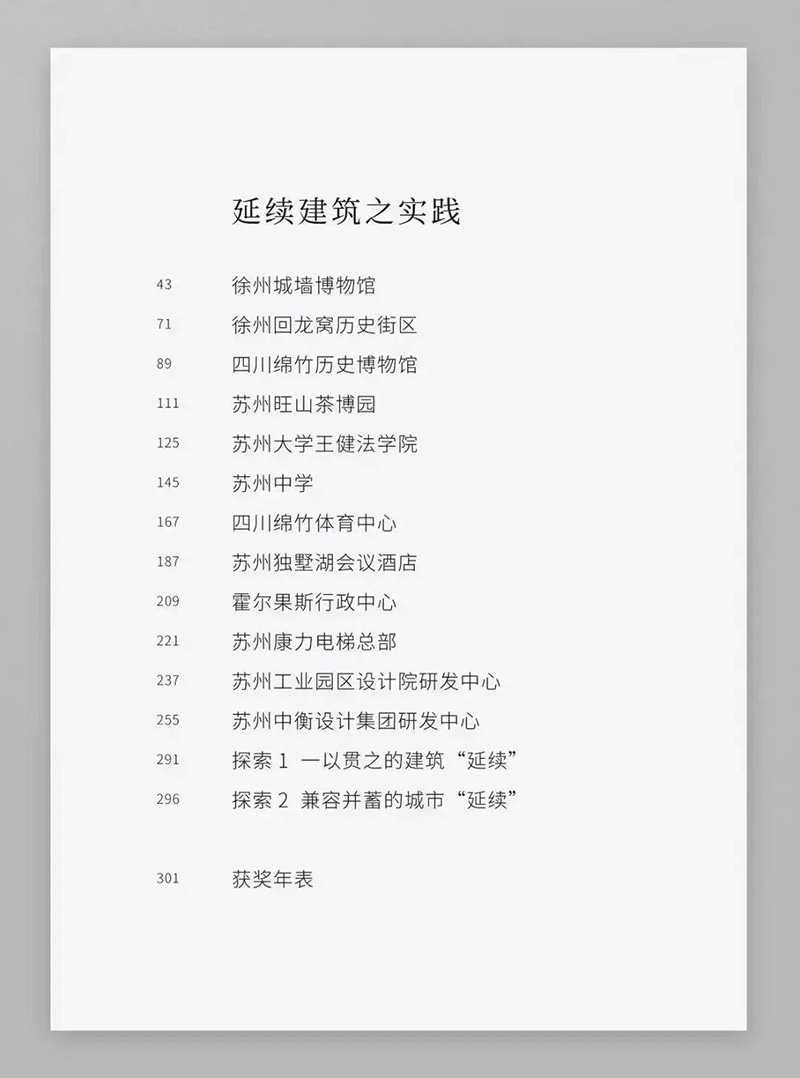

全書共分為三個部分:第一部分“延續建筑之解讀”,分別從空間、時間與人文三重維度詮釋何為“延續建筑”;第二部分“延續建筑之思考”提出了以該創作觀進行實際創作的十種實踐方法路徑;第三部分“延續建筑之實踐”是以延續建筑創作觀指導完成的十二項實踐案例,涵蓋博物館學校、體育中心、研發中心、酒店等不同項目類型。

本書既包括其創作觀的理論闡述、實踐方法,也包括豐富的建成實踐案例。且所列案例多獲得全國優秀工程勘察設計行業獎一等獎、中國建筑學會金銀獎以及江蘇省優秀設計一等獎等。可為廣大建筑師與院校建筑專業師生提供有益參考。

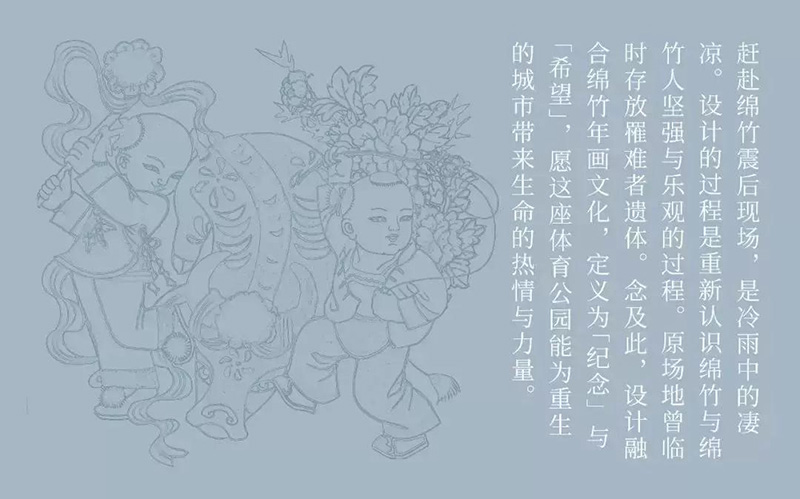

▲ 《延續建筑》節選—綿竹體育中心

《延續建筑——一種建筑設計創作觀的探索與實踐》

征訂號:33562

ISBN:9787112232505

定價:199元

出版年月:2019年3月

開本:787X1092毫米 1/16

裝幀:平裝

掃碼購書

本書特色

本書是關于一種建筑設計創作觀的探索與實踐,但它并不囿于建筑工程項目的平鋪直敘,而是重新梳理了項目背后的故事以及設計的思考過程,從而串聯起不同地域建筑之間、建筑與地域歷史人文環境等諸元素之間詩意的聯系,且呈現的觀點和見解并不晦澀,清晰平易的思考增強了可讀性。

此外,本書的另一個特色,是它提供了十項有實踐價值的設計指導路徑。“延續建筑”是當代“全球性語境與在地性沖突矛盾”的一種解答。以現代性作為創作的立場,以空間、時間、人文三個維度去解讀傳統,后以當代的形式表達與展現,追求立足于當下的創新,而最終形成“園林與空間意境”等具有指導性的設計路徑。

▲ 《延續建筑》節選—蘇大王健法學院

作者簡介

馮正功

1989年畢業于清華大學建筑系

研究員級高級建筑師,國家一級注冊建筑師

國務院政府特殊津貼獲得者

江蘇省設計大師

現任中衡設計集團股份有限公司董事長、集團首席總建筑師。中國建筑學會第十三屆理事會常務理事、江蘇省土木建筑學會建筑師學會副會長、江蘇省勘察設計協會常務理事、蘇州市人大常委會常務委員、中國建筑學會資深會員、香港建筑師協會會員、東南大學產業教授、東南大學碩士專業學位研究生校外指導教師、中國地質大學客座教授。

序言摘錄

本書由中國工程院院士程泰寧,東南大學建筑學院院長韓冬青作序。

“‘永續’、‘可持續’,可以看作是一種確定的、甚至是可以量化的目標,而‘延續’,是可以引起人們一種動態的思考:‘延續’什么?如何‘延續’?向何方‘延續’?……這就給人們打開了想象的空間;‘延續’不是目的,而是一個不斷發展的過程,是一個需要不懈探索、不懈創新的過程。對于建筑創作而言,特別是對當下建筑創作而言,‘延續建筑’的提法,有它不一樣的意義。

‘延續’什么?這似乎比較清楚。正功長期在蘇州工作,以蘇州園林為代表的優秀中國傳統文化,很自然地成了他豐富的創作源泉,也是‘延續’的基點。而且我特別注意到,他對蘇州傳統建筑文化的‘延續’,已經突破了‘形’——諸多粉墻黛瓦的局限,而是把蘇州園林的精神——意象表達和情境創造作為自己創作的著力點。無論是獨墅湖會議酒店、蘇州中學、旺山茶博園,還是遠在四川的綿竹歷史博物館,正功都非常重視傳統建筑語言和空間的現代轉譯、重視新材料運用和簡練的細節處理,使這些建筑體現了一種謙和含蓄的自然之美,蘊含著一種書卷氣。而正是這種審美取向的普適性,也化解了他所說的‘當代全球性語境與在地性建造的沖突’。這對當前普遍存在的創作之‘惑’,作了很好的回應。”

——程泰寧

“本書從十個關聯的視野和視角呈現了作者關于‘延續’的語境與脈絡。或是在城市文脈的層面看待建筑所置身的宏闊系統,或是以場所風土的感知視角去捕捉設計的命題,無不觸及關于設計內涵的考問。作者關于建筑設計的延續觀,建立于場所環境、功能空間、材料建構多重物質形態維度,又不失對使用者心境的敏銳關照。建筑的生命誠意并不止于表象,延續觀并非流于表面的‘形’,也非指向某種單一的設計趣旨,而是著重于與地方相聯系的空間環境的本質價值。

設計創作是其建筑空間價值的探索歷程的顯現,而空間的價值在使用中才被真實地漸次揭開并延續。創作的心路回饋于建筑及其場所環境的本體,設計要解決空間的使用與建造的現實問題,進而探尋并超越物質空間的邊界,將其轉化延續為社會公共文化層面的理解與意識。”

——韓冬青

本書目錄

4月21日,《人民日報》理論版頭題“人民要論”刊發了全國政協教科文衛體委員會副主任王全書的署名文章——《中國建筑要有文化自信》,文章提到,中國建筑要面向未來,但不能忘記五千年的中華文明,要認真梳理和汲取中國傳統建筑風格和元素,吸收西方優秀建筑理念,努力建造體現地域性、文化性、時代性和諧統一的有中國特色的現代建筑。